10月1日、長野市で開かれた新住協総会にて、鎌田紀彦代表理事の基調講演が行われました。

中心テーマは、ここ3年間の異常な猛暑を踏まえた 「夏の全館冷房」 についてです。

従来の夏の暮らし方

これまでの夏は、夜になれば外気温が下がるため窓を開けて風を通し、朝になれば窓を閉めて、室温が27度を超えたらエアコンを使う――いわゆる「局所・間欠冷房」が一般的でした。

猛暑による変化

しかし近年の異常気象は状況を一変させています。

例えば大阪では、深夜でも気温が28度を下回らない猛烈な熱帯夜が約80日も生じる年がありました。

眠れなければ疲労は回復せず、冷房がなければ家の中でも熱中症になる危険があります。

そのため、今や「24時間全館連続冷房」が新しい暮らし方の基本になりつつあります。

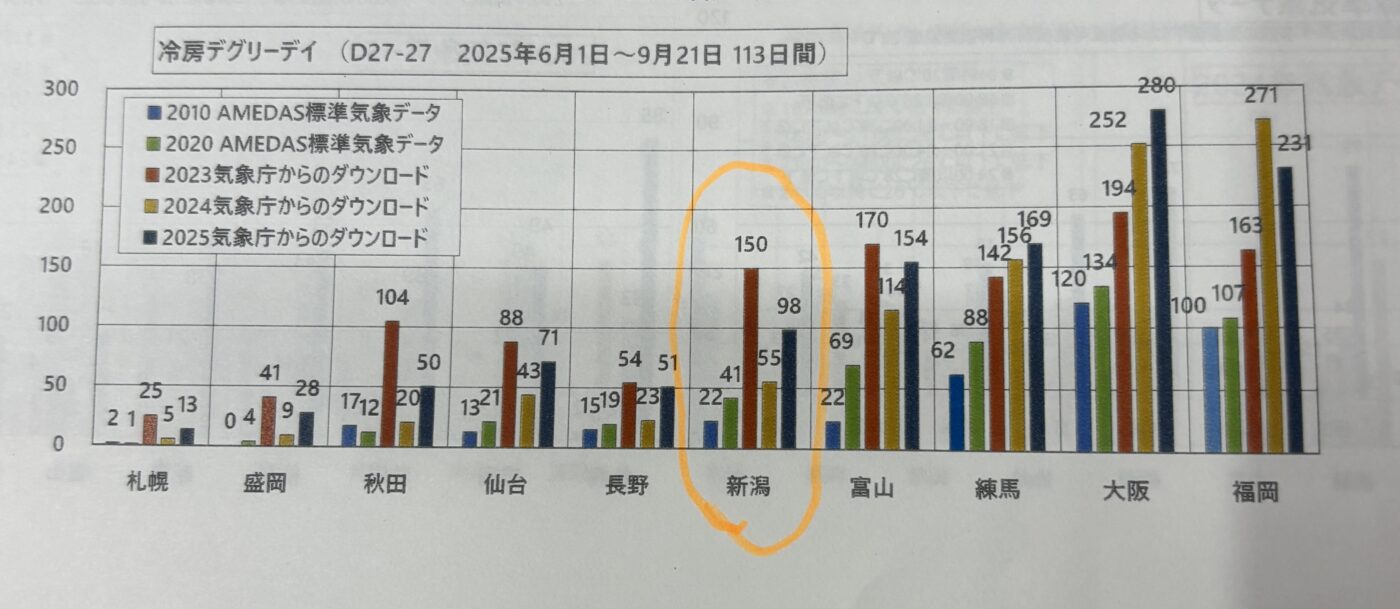

新潟のアメダスデータが示す冷房需要の急増

新潟市における冷房需要を示す指標「冷房デグリーデイ」の推移を見ると、

-

2010年まで:22

-

2020年まで:41

-

2023年(スーパー猛暑):150

-

2024年:55

-

2025年:98

わずか15年前に比べて冷房エネルギーは桁違いに増え、暮らしの常識そのものが変わろうとしています。

*特に東京以西では実に死活問題で、夏の快適を担保できる家がエコハウスの最大テーマになりそうだ。

連続冷房がもたらす課題

課題1:エアコン寿命の短縮

従来は夏の間欠冷房で稼働率が低く、耐用年数は約13年とされていました。

しかし夏の連続冷房に加えて冬の暖房でも使用すれば、稼働率は従来の4倍に達し、モーターの設計基準を超えます。

また、熱交換器が常に濡れることで腐食が進み、5~6年で故障する事例も報告されています。

このため「高価な高性能機を長く使う」のではなく、「廉価版を消耗品と割り切って5年ごとに買い替える」という考え方が現実的になりつつあります。

課題2:ドレン詰まり(スライム発生)

連続冷房では室内機に常に結露水が生じ、排水経路にスライムが発生し詰まりやすくなります。

事前の対策を講じていないと、10%以上の確率で水漏れ事故につながる恐れがあります。

実際、今年はオーナーに周知していたため、当方ではわずか2件の報告にとどまりました。

課題3:設計上の快適性への配慮

南側の軒を出し、西・東の窓を小さくするなど、パッシブ設計が基本です。

さらに、すだれ・シェード・外付けブラインドなどの遮蔽物で日射を外側から防ぐことが極めて効果的です。

課題4:空調計画の重要性

冷気は暖気と異なり、水のように下に溜まり低い場所へ流れます。

この性質を活かして、少ないエアコンで効率的に全館冷房できる設計ノウハウが従来以上に求められています。

また冷房は顕熱(温度低下)だけでなく潜熱(除湿)も大きな要素です。

全熱交換換気を導入すれば潜熱除去のエネルギーを約1/3に減らせ、湿度も下がり、より快適な環境が得られます。

まとめ

以上のように、夏の快適性に関しては従来から課題意識がありましたが、近年の猛暑は「経験や根性」では対応できないレベルに達しました。

これからの住宅には、建築的かつ科学的なアプローチによる“夏対策” がこれまで以上に強く求められています。