三輪山

3日目最初のイベントは三輪山参拝です。

三輪山は修験道の最重要の聖地の一つ、山そのものが御神体とされている場所です。

登拝中の写真撮影や飲食が禁じられており、ただ静かに自然と向き合うことが求められます。

受付で白い襷を受け取り、鳥居をくぐった瞬間から、空気が変わるような感覚がありました。

登山中に聞こえるのは、風に揺れる葉の音と、自分たちの足音だけで、

まるで森そのものが息をしているような静けさです。

三輪山では、神様に失礼がないようにと、裸足で登るのが本来の作法だといわれています。

ただ、実際の登山道には小石や木の根が多く、虫も多いため、運動靴で登る人がほとんど。

私はローファーで来たため、登る前に周囲から心配されていました。

なかには本当に裸足で歩いている人もいて、その姿に少し背筋が伸びる思いがしました。

無事に山頂まで登りましたが、そこでは特別なことを祈ったわけではなく、

ただ静けさの中に身を置いていました。

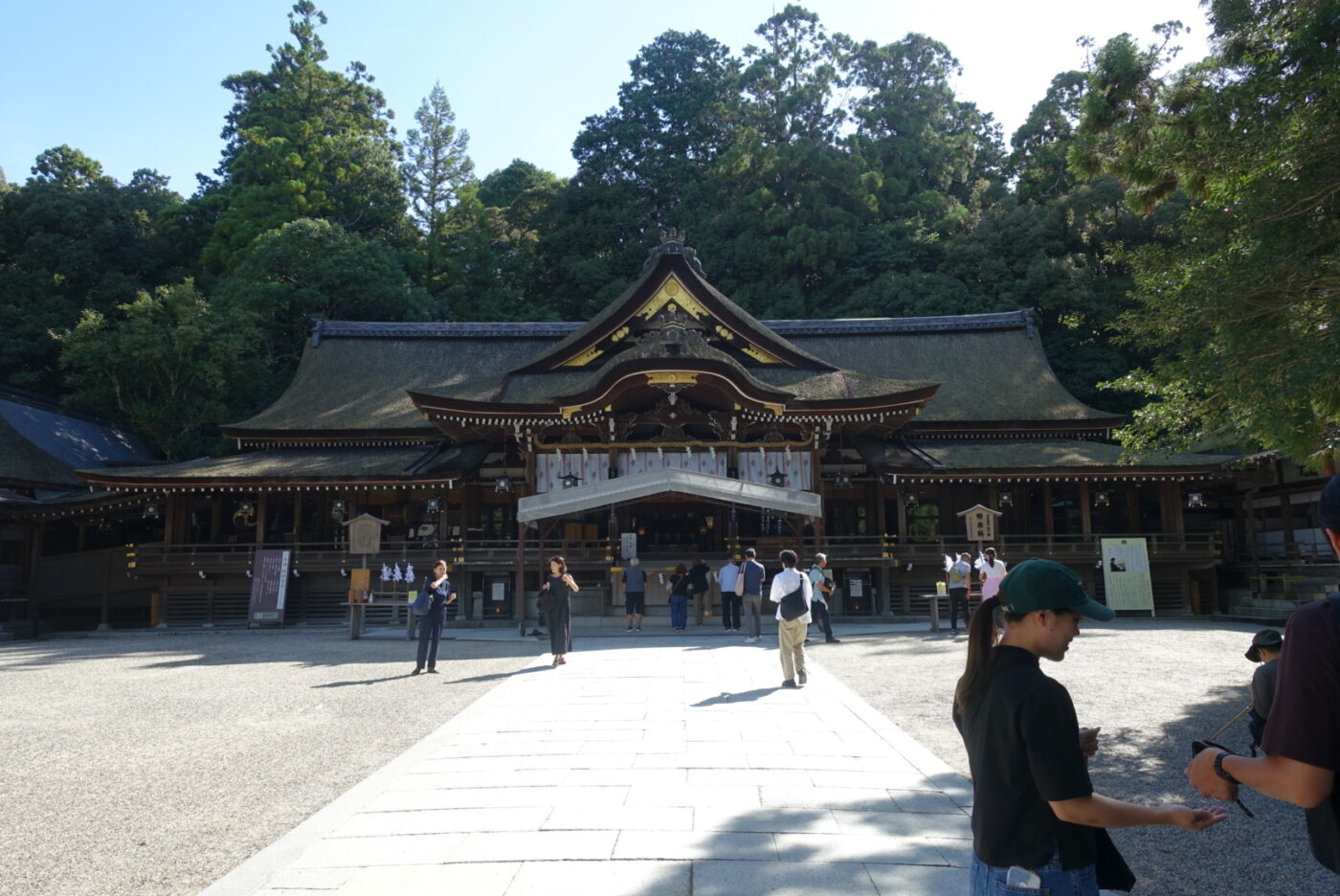

↑こちらの写真は大神神社。

体力に自信がない方は、登山はせずにここで参拝する流れになっています。

初登山でしたが、意外であったのが、登りよりも下りのほうが大変であったこと。

足元はぬかるんだ場所もあり、一歩一歩を確かめるように歩かないと滑りそうになるほど。

参拝後は三輪そうめんを食べて、次の目的地に向かいます。

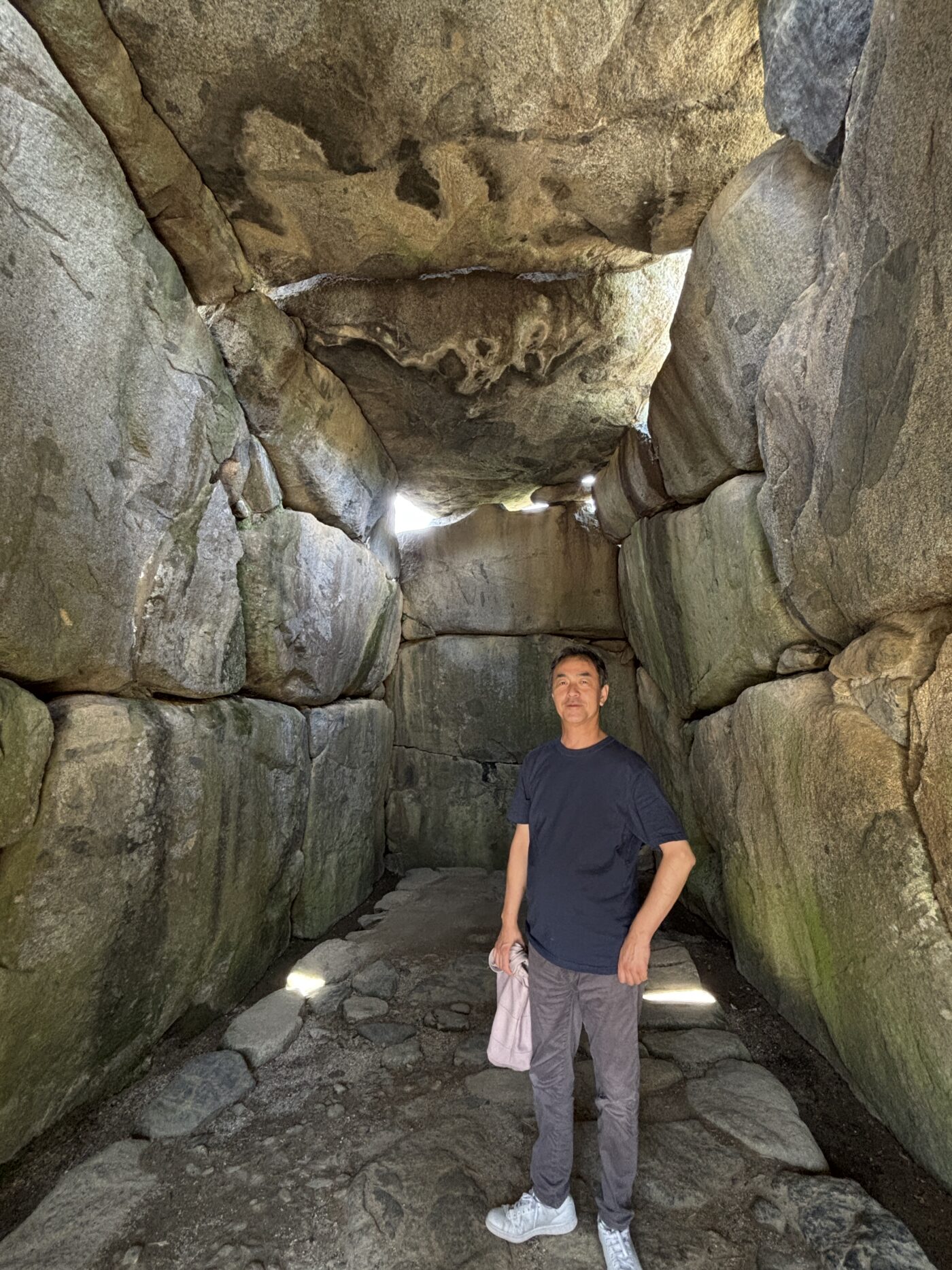

石舞台古墳

日本最大級の方墳とされる飛鳥時代の代表的な古墳です。

古墳といえば土を盛って形づくるものですが、石舞台古墳はその盛り土がすっかり失われ、

内部の石室がむき出しになっているのが特徴です。

巨大な石を組み上げた姿は圧巻で、蘇我馬子の墓ともいわれています。

広い芝生の中に、まるで巨石の舞台のようにどっしりと佇む姿は、

写真で見るよりずっと迫力があります。

その姿はまさに「石の舞台」で、その名の由来にふさわしいと感じました。

中にも入ることができ、石室の中はひんやりしていて、外とは違う静けさがありました。

当時の日本には、中国や朝鮮半島から木造建築の技術を持った集団は渡来していましたが、

石を専門に扱う石工集団はまだ来ていなかったといわれています。

1500年も前にこんな大きな石をどうやって運んだのかと考えると、

当時の人の知恵と力に驚かされます。

当麻寺

飛鳥時代に創建された古刹で、東西二つの三重塔が並ぶ珍しい伽藍配置で知られています。

中将姫伝説と、極楽浄土を描いた當麻曼荼羅(たいままんだら)で有名なお寺でもあります。

門から本堂まで、広い境内を歩くと複数の建物や庭園、仏像などが点在しているのが分かります。

境内の広さと手入れの行き届いた庭を見ると、これを管理する住職や庭師の方々の大変さがひしひし

と伝わってきました。

仏像も複数あり、写真禁止のものが多いですが、どれも古代から残るもので、見応えがあります。

境内には東塔と西塔の二つの三重塔もあり、奈良時代から現存しているというから驚きです。

左右対称に立つ姿はやはり美しく、古代の人々が大切にした“調和”を感じました。

3日目は、登山に古墳、寺院巡りと、いろいろな形で奈良の歴史を体験できた一日でした。

最後は奈良ホテルにチェックイン。辰野金吾設計の建物や歴史ある館内を眺めながら、

ゆったりと過ごしました。

こうして3日目は終了。最終日へと続きます。。。